Die Idee

Soziale und ökologische Schieflage gegenseitig ausgleichen

Durch Einführung eines Persönlichen-Umwelt-Kontos (PUK), das

- von Einführung/Zuzug/Geburt an

- für jeden im Geltungsbereich von PUK (Bund/Land/Kommune)

- nach durchschnittlichem Verbrauch seltener Ressourcen/ Ausstoß schädlicher Emissionen

- mit Zugriffspunkten jährlich gefüllt wird,

Bezogen auf die zu schützenden Ressourcen/ vermeidenden Emissionen wird gemessen an dem Durchschnittsverbrauch aller Bewohner eine Punktemenge bestimmt, mit der jedes Konto zu Beginn gleich gefüllt ist.

Jedes Konto wird jedes Jahr mit neuen Zugriffs-Punkten für jeden gleich gefüllt, und zwar wieder nach dem durchschnittlichen Punkteverbrauch aller im Vorjahr (oder einer mehere Jahre umfassenden Zeitspanne).

Mit den Punkten hat jeder Bewohner im PUK-Bereich gleichen Zugang zu schützenswerten Ressourcen bzw. gleiche Emissionsrechte (z.B. CO2).

Beim Kauf punktepflichtiger Gegenständen oder Dienstleistungen, werden via ID-Nummer vom Umweltkonto Punkte abgezogen.

Vorteile dieser Form der sozialen Verteilung:

Das hier vorgeschlagene Konzept eines persönlichen Umwelt-Kontos (PUK) verfolgt und verbindet folgende Ziele:

beweglich und anpassungsfähig gegen Ressourcenverschwendung und Schadstoffemissionen zu wirken,

Ausstieg aus Konsum- und Wachstumswahn,

einen Ausgleich der Vermögensschieflage,

dabei marktwirtschaftlich-liberal bleiben und ohne direkte Eingriffe in Besitz und Einkommen auszukommen (Steuern).

Diese Ausgleichsform greift nicht in die marktwirtschaftliche Strukturen ein und kann daher im „laufenden Betrieb“ umgesetzt werden.

Vermögen und Besitztümer bleiben unangetastet, werden aber resozialisiert. Aufgabe des Staates (o. entsprechender Instanz) ist allein die Verteilung und Verwaltung der Umwelt-Punkte.

Dem bisherigen Geld wird quasi eine Öko-Punkte-Währung beigestellt. Außer der einzurichtenden Verwaltungsstruktur, kostet das den Staat nichts.

Wie kann das konkret aussehen?

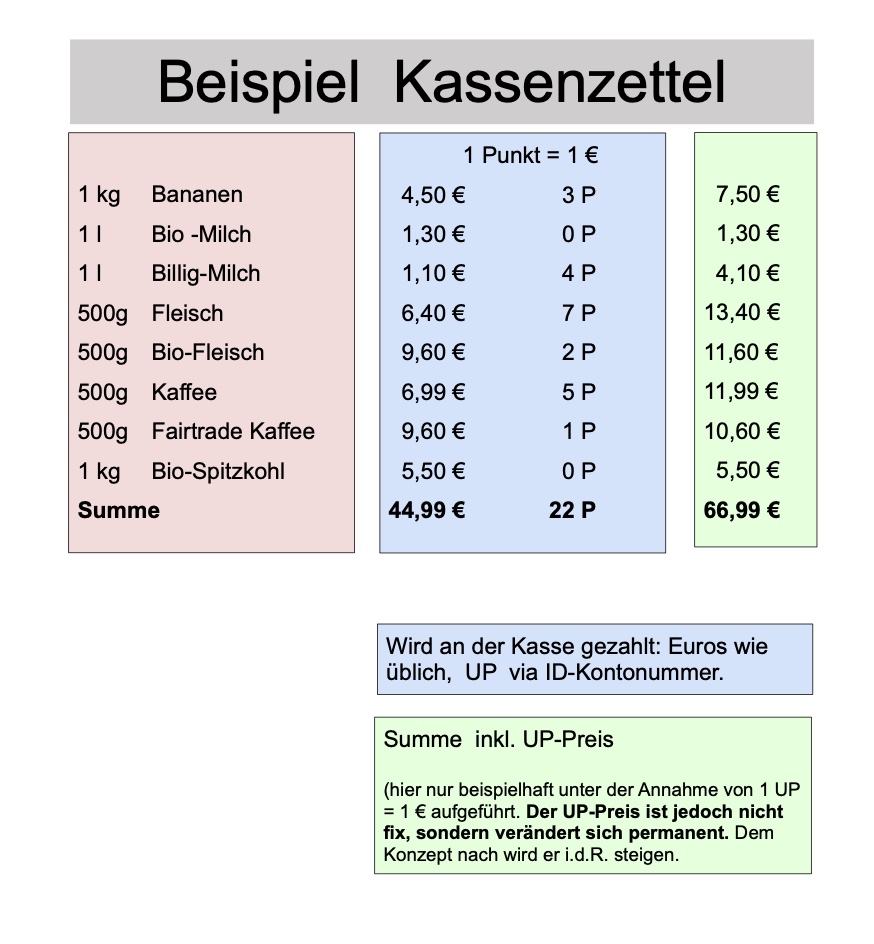

Ich gehe im Supermarkt einkaufen, 20 Artikel, davon 12 punktepflichtig (wer das bestimmt wird noch geklärt). An der Kasse zahle ich, wie jetzt, die normalen Preise. Auf dem Kassenbon stehen neben den Artikeln bei den 12 Artikeln die Umweltpunkte, die am Ende ebenfalls als Summe aufgeführt werden. Nach Angabe der Umweltkonto-Identitätsnummer, werden diese vom meinem Umweltkonto abgebucht, – nur die Summe. Zahle ich bar, muss der Vorgang mit Id-Nummer erfolgen. Zahle ich über Karte oder digital, können diese Zahlungsprozesse parallel ablaufen.

Das Beispiel setzt 1 Punkt = 1 Euro. Dieses Verhältnis wird sich im Marktgeschehen verändern. Meist wird der Preis steigen. Er kann aber auch sinken, wenn eine Ressource wieder vermehrt zu Verfügung steht oder an Wichtigkeit verloren hat.

Siehe hierzu auch Menu-Punkt „Umsetzung“!

Was mache ich, wenn ich kein Punkte mehr habe?

Sollte man nicht den Zukauf begrenzen?

Das ist nicht nötig, weil die Ausgabemenge durch den Durchschnittsverbrauch aller bereits beschränkt ist. Der Zukauf beschleunigt den Ausgleich der Vermögensschieflage.

Ist jemandem kein Zukauf mehr möglich und das Dispo-Limit erreicht, steigen die Kosten weiterer Überziehung stark an (es gibt einen Grenzwert, d.h. einen Punkt an dem nichts mehr läuft, weil der Preis ins Unendliche geht).

Der Preis für Dispo-Punkte sowie totaler Überziehung dient als Preisgrundlage für den Punkte-Handel.

Was geschieht, wenn ich nicht alle Punkte verbrauche?

Nicht verbrauchte Punkte können verkauft oder gespart werden. Gesparte Punkte und Überziehungspunkte werden nicht, verkaufte Punkte werden eingeschränkt in den Durchschnittsverbrauch als Grundlage für die nächste Ausschüttung eingerechnet. Dadurch sinkt die Punkteanzahl der im kommenden Jahr auszugebenden Punkte. Jedes Sparen, jeder Transfer von Punkten senkt die nächste Ausschüttung. Da dies vernetzt alle Beteiligten betrifft, kann niemand davon ausgehen, dass, wenn er seine Punkte alle verausgabt, er deswegen beim nächsten Mal erneut gleichviel Punkte erhält. Dazu müssten alle PUK-Inhaber synchron aggieren, was sehr unwahrscheinlich ist. Tut es nur einer nicht, sinkt die Punktezahl und dieser hat einen Vorteil, weil er noch seine Rücklage besitzt.

Durch den Verkauf von Punkten können sich Bürger*innen Geld erwerben. Der Verkauf sollte allerdings begrenzt werden. Ein Minimun muss bei der jeweiligen Person verbleiben. Insbesondere wäre dies bei Kindern festzulegen und zwar gestaffelt nach Lebensjahren, so dass die Eltern/Erziehungberechtigen nicht übermäßig auf die durch die Kinder zugänglichen Punkte zurückgreifen könne und die Kinder mit erreichen der Volljährigkeit ein gut gefülltes Punktekonto vorfinden. Die genauen Quoten dafür müsste die PUK-Verwaltungsinstanz festlegen.

Wer bestimmt die Punktemenge und die punktepflichtigen Produkte und regelt deren Handel?

Ein regierungsunabhängiges Institut (ähnlich der Europäischen-Zentral-Bank oder des Rundfunkrats) könnte zu all dem genaue Regeln aufstellen. Dieses müsste als neue staatliche Instanz im Grundgesetz verankert und, wie bei der Wahl der Mitglieder der Bundesgerichte und ähnlicher Institute, demokratisch ermittelt und legitimiert werden. Bei regionaler bzw. kommualer Umsetzung kann dies auch eine Landesinstitution bzw. kommunale Institution sein. [s.h. Menü-Punkt „Umsetzung“]

Welches wären die Aufgaben des unabhängigen Instituts?

Die Ressourcen bzw. Schadstoffe benennen, die mit Punkten zu belegen sind. Man kann zunächst mit wenigen beginnen.

Die Punktemenge, die für Ressource oder Schadstoff angesetzt werden.

Die Punktemenge ermitteln, die jedes Jahr den Bürgern zu Verfügung steht, und zwar nach dem Durchschnittsverbrauch der Ressourcen und Schadstoffe der Bürger/innen im Vorjahr.

Es verwaltet die PUKs.

Stellt Regel für den Handel mit Umwelt-Punkten auf und überwacht den

Handel.

Regelungsvorschläge:

zum Handel: Zwischenhandel mit Punkten sollte nicht erlaubt sein, d.h. keine Spekulationsgeschäfte!

Das bedeutet: Jeder kann nur für seinen direkten Bedarf Punkte hinzukaufen. Das Aufkaufen zwecks Rücklage ist unzulässig. Das Zukaufen bei nicht ausreichender Menge hingegen zulässig. Ich kann nicht einfach, weil ich weiß, dass in Zukunft die Punktemenge sinkt und damit der Verkaufspreis steigt, vorsorglich Punkte kaufen, die ich erst in drei Jahren brauche.

Punkte dürfen nicht verschenkt oder vererbt werden.

Welche Personen sollten in einem solchen Institut vertreten sein?

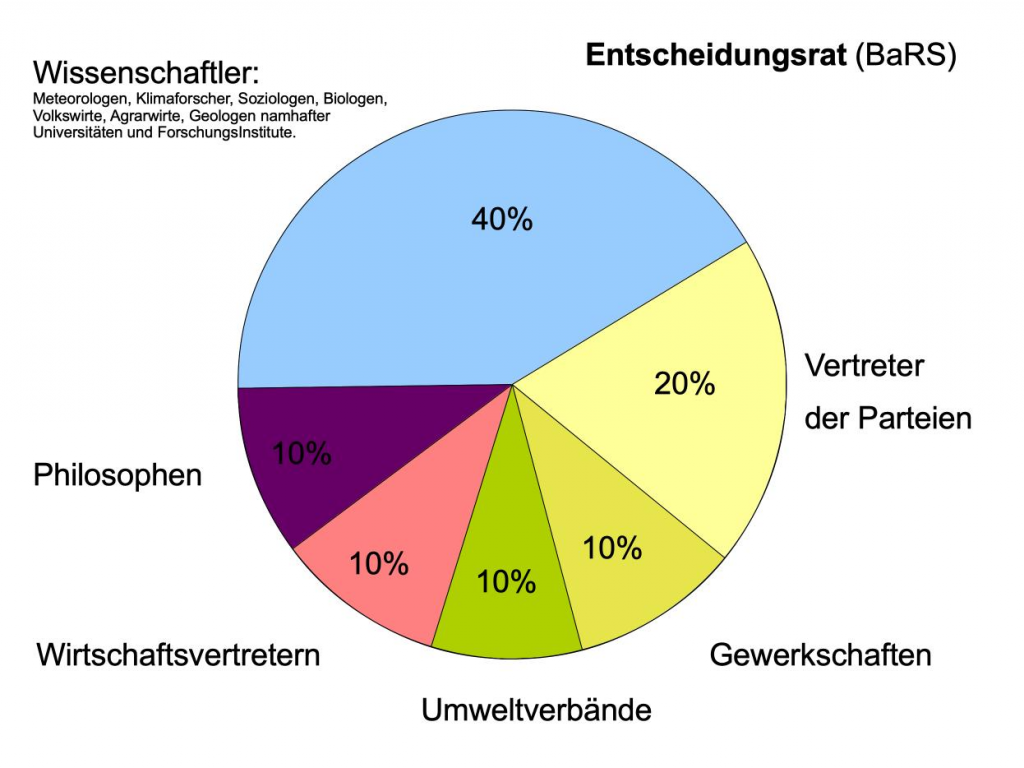

Ich denke, es sollte zum großen Teil aus Wissenschaftlern relevanter Disziplinen bestehen.

Wer wäre alles relevant?

Sicher sind es Fachkräfte aus den Wissenschaften, die sich mit lebenserhaltenden Strukturen beschäftigen.

Die Interessengruppen dürften in Summe nicht mehr als 50% ausmachen, damit Sachlichkeit im Sinne des Gemeinwohls garantiert bleibt.

Einen Vorschlag gibt nebenstehende Grafik :

Vorteile des PUK gegenüber Besteuerung, Gesetzen, Erlassen, Vorschriften

Das PUK kommt ohne Mengenvorgaben und Eingriffe aus.

Ein durch Regeln umgrenzter Markt ergibt die Effekte und läßt Spielräume.

Soziale Umverteilung findet positiv statt,

durch gleiche Verteilung von Ressourcen- u. Emissionsrechten mittels eines für jede Person gleich gefüllten Kontos. Es wird niemandem etwas genommen.

Die Effekte sind unmittelbar.

Mit Einführung werden sich deutliche Effekte zeigen. Da z.B. ein Obdachloser direkt ein gleichvolles Konto hat, wie sonst jeder auch und das alle Jahre wieder.

Das PUK ist marktwirtschaftlich-liberal, umwelt- und familienfreundlich.

markwirtschaftlich-liberal: es wird ein Markt eröffnet, in dessen geregelte Prozesse nicht eingegriffen wird.

umweltfreundlich, weil PUK über ein freiwilliges Engagement jeden dazu anhält Ressourcen zu sparen und Emissionen zu vermeiden.

famlienfreundlich, weil die Umweltpunkte pro Kopf verteilt werden.

regierungsunabhängig

Dies verspricht Sachlichkeit, Angemessenheit, Neutralität und Dauerhaftigkeit.

schneller

Gesetze bzw. Steuererhöhungen zu verabschieden dauert. Regierungsseitige Anordnungen haben schnell den Geschmack von Bevormundungen und bedürfen ebenfalls fachlicher Empfehlung und Beratung.

dynamischer

Verknappung u. mehr Nachfrage verstärken den Einsparungsanreiz.

situativer

Bei lokalen oder zeitlichen Engpässen kann direkt mit Erhöhung der Punktekosten reagiert werden. So könnte in Regionen, in denen das Trinkwasser im Sommer knapp ist, dieses mit Umweltpunkten belegt werden, während es in anderen Regionen keine Punkte kostet.

gerechter

Alle Menschen erhalten gleiche Ressourcen- bzw. Emissionsrechte aufgrund ihrer Existenz. Die Umverteilung verliert ihren Almosencharakter, insbesondere Einkommens- und Obdachlose gewinnen ihre rechtmäßige Würde gemäß Art. 1 des Grundgesetzes, s.h. auch Menupunkt: Grundlagen.

preisneutral

während Steuern die Preise erhöhen und dabei der Schwarzhandel gedeiht.

kompatibel

Es ist unabhängig von anderen Ausgleichsmaßnahmen (Grundeinkommen, Kapital – bzw. Ökosteuer), behindert diese aber auch nicht.

Personenverkehr

Jeder im Geltungsbereich amtlich gemeldete Person erhält ein PUK + Identifikationsnummer, Staatsbürger, Menschen mit Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung. Obdachlose, die meist nicht gemeldet sind bzw. keinen Wohnadresse haben, könnten beim örtlichen Bürgeramt gemeldet sein.

Eine Schwierigkeit bleibt, wie man mit Personen und deren Punktezugriff umgeht, die häufig oder immer wieder den Geltungsbereich von PUK verlassen, d.h. Ressourcen außerhalb nutzen.

Territoriale Grenzen

PUK kann eingeführt werden: kommunal, regional, landesweit, bundesweit, international, global. Globalität ist nicht erforderlich.

Die politisch-rechtlichen Kompetenzen des jeweiligen Geltungsbereich beschränken entsprechend die Möglichkeiten, bestimmte Ressourcen/Emissionen mit Umweltpunkten zu belegt. Eventuell müssten auch neue Rechtsgrundlagen geschaffen werden. Eine Stadt wie Köln könnte z.B. Wohnraum als Ressource bepunkten, auch Trinkwasser, Strom, Gas, Heizöl. (Alles weitere siehe Menupunkt „Umsetzung“)

Warenverkehr

Hier können nur beispielhaft einige Aspekte Erwähnung finden. Denn diese Maßnahmen auszuarbeiten bzw. entsprechnde Regelungen zu finden, wäre Aufgabe des Instituts, das die Umweltpunkte-Konten verwaltet.

Allgemein wird man dreierlei unterscheiden müssen:

A) örtlich gebundenen Ressourcen/Emissionen: z.B. Wohnraum, Strom, Gas, Öl, Wasser, Müll

B) örtlich (schon heute) anmeldpflichte Güter: z.B. PKWs

C) örtlich ungebundene Güter: alle übrigen Waren, die von außerhalb des Geltungsbereichs des PUK in diesen eingeführt werden.

Es bietet sich an, dass man zur Einführung des PUK zunächst mit den territorial gebundenen Ressourcen/Emissonen beginnt.

Zu A) ist unter dem Menü-Punkt „Umsetzung“ einiges geschrieben.

Zu B) Kaufe ich mir einen PKW, auf dessen Kauf Punkte berechnet werden, außerhalb des Geltungsbereiches, so muss ich spätestens bei der Anmeldung die entsprechenden Punkte nachzahlen.

Zu C) Kaufe ich punktepflichtigen Treibstoff außerhalb des Geltungsbereiches, liegt das selbe Problem vor, wie jetzt bei der Erhebung der CO2-Steuer, die unter Umständen durch Tanken im Ausland umgangen werden kann.

Für ungebundene Güter müsste nach einer Ressourcen-Bewertungsliste jedem Produkt eine Punktemenge zugeschrieben werden. Diese Bewertungsliste zu erstellen, wäre Aufgabe des PUK-Institutes, bei dem alle Waren angemeldet werden müssten. Dieses Vorgehen würde erheblich besser und unmittelbarer gegen Umweltzerstörung und Kinderarbeit etc. wirken, als ein Lieferketten-Gesetz. Der PUK-Geltungsbereich hätte damit als Absatzmarkt direkten Einfluss auf Produktionen außerhalb des PUK-Geltungsbereiches.

Um so größer der Geltungsbereich des PUK, desto stabiler wäre seine Struktur und desto umfassender könnte es angewendet werden. Ähnlich wie bei der Verrechnung von Einfuhr- versus Umsatzsteuer (Umsatzsteuer-Identifikationnummer) könnte die Bundesrepublik Deutschland auch für alle Lieferungen von Waren ein Angabe der PUK-Identifikationsnummer zur Pflicht machen. Das kann eine Stadt wie Köln nicht. Das Tanken im Ausland wäre somit immer noch punktefrei möglich. Diese grenznahen Vorteile sind aber auch jetzt schon da, wohl auch nicht zu beseitigen und haben ihre Grenzen, weil niemand von Bielefeld nach Venlo fahren wird, nur weil dort der Treibstoff um ein paat Cent günstiger ist.

Schlusswort

Es heißt zuviel erwarten, wenn man hier alle gesellschaftlichen Aspekte auch nur gobzügig berücksichtigt finden will. Das kann ein Einzelner nicht leisten. Dennoch schien es mir wichtig, manche Aspekte weiter auszumalen, damit die Möglichkeit einer Umsetzung und die Zielrichtung der Idee deutlicher wird.

Es gibt kein absolut gerechtes System der Verteilung. Jeder Schritt zu mehr Gerechtigkeit und besseren Schutz unseres Lebensraumes ist gut. Mit dem PUK würde aber Vieles gerechter werden. Weitere Hinweise finden sich unter dem Menupunkt „Kritik“.

Richtig bleibt:

„Wenn […] die sozialen Systeme weiter bestehen sollen, muß eine stabilisierende Rückkopplung zum Erhalt der ökologischen Basis eingebaut werden, und zwar über das Recht. Die Folgen – auch und gerade die unangenehmen – müssen möglichst sofort auf den Verursacher zurückwirken. Ressourcen schonend, Eingriffe minimierend.“

Bernhard Verbeek, ehemals Professor für Zoologie und Didaktik der Biologie an der Universität Dortmund verfasste 1990 die sehr lesenswerte Schrift „Die Anthropologie der Umweltzerstörung“, Zitat: S. 260.